★アンゴラ、マールブルグ・ウイルスで96人が死亡

[ルアンダ 22日 ロイター] アンゴラと国連当局者は22日、アンゴラ北部でマールブルグ・ウイルスに感染したことが原因で96人が死亡したと明らかにした。

マールブルグ・ウイルスは、出血性の熱を呈する「高病原性」かつ「高伝染性」のウイルスで、致死性の高いエボラ出血熱と同じ型。体液を通じて感染するが、感染はこれまでほとんどなかった。

感染は、死者が出ているアンゴラ北部のウイジェ州(Uige)から拡大する恐れが出ており、当局者はロイター通信に、「潜伏期間は21日なので、近隣の州や、特にルアンダで調査を強化する必要がある」と語った。

ウイジェ州では、これまでに107人が感染し、96人が死亡している。このウイルスに対する治療法は、確立していない。

★マールブルグ病

1967年8月西ドイツ(当時)のマールブルグ(Marburg )とフランクフルト、およびユーゴスラビアのベオグラードでポリオワクチン製造および実験用としてウガンダから輸入されたアフリカミドリザルの解剖を行ったり、腎や血液に接触した研究職員、および片づけを行った人など合わせて25

名に突如熱性疾患が発生し、7名が死亡した。患者に接触した医療関係者など6名に二次感染が見られたが、死者はなかった。この疾患は、最初の発生地にちなみマールブルグ病(Marburg

disease)と称されるようになったが、ウイルス性出血熱のひとつであり、別名ミドリザル出血熱(Vervet monkey hemorrhagic

fever)とも呼ばれる。その後、アフリカのケニア、ジンバブエ、ザイール(現コンゴ民主共和国)などで発生し、いずれも1〜2名で死者も出ているが、エボラ出血熱のように一度に多数の感染者・死者を出した例はない。

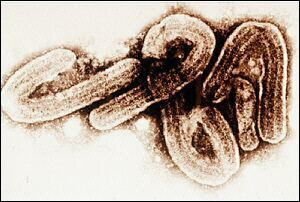

病原体

マールブルグウイルスはエボラウイルスと同様にフィロウイルス科(Filoviridae)のメンバーである。抗原性は異なり交差しないが、電顕上の形態は酷似している。エンベロープを持ち桿菌状で、平均長径が790nm

、短径は80〜90nmである。長径は時に1,500 〜2,300nm

にも達する。粒子は非対称でひも状、ゼンマイ状等多形性を示す。遺伝子は核酸として1本鎖RNA

を有し、分子量は4.6×10 6Da である。ウイルスはVero

細胞、BHK 細胞などで細胞変性効果を示す。実験的にはアカゲザル、ミドリザル、モルモット、ハムスター、マウス等で100%感染を起こし、致命的となる。自然界におけるこのウイルスの宿主は現在も不明であり、どのようにしてヒトにウイルスが伝播されるかも全く分かっていない。ヒトからヒトへの感染は、感染者や患者の血液、体液、分泌物、排泄物などの汚染物との濃厚接触による。手袋等の防護策で感染は防げるとされ、医療の場での空気感染による拡大はないとされる。

臨床症状

感染者に対する発症者の比率はよく分かっていない。潜伏期間は3〜10日である。一次感染の潜伏期間は3〜7日(二次感染では〜10日と長くなることもある)で、症状はエボラ出血熱に似ており、発症は突発的である。発熱、頭痛、筋肉痛、背部痛、皮膚粘膜発疹、咽頭痛が初期症状としてみられる。激しい嘔吐が繰り返され、1〜2日して水様性下痢がみられる。診断上皮疹は重要で、発症後5〜7日で躯幹、臀部、上肢外側等に境界明瞭な留針大の暗赤色丘疹が毛根周辺に現れる。重症化すると、散在性に暗赤色紅斑が顔面、躯幹、四肢にみられる。

病原診断

血液等からウイルス分離を行うが、最高度安全実験施設P4 が必要である。迅速診断にはELISAや免疫蛍光法で抗体を検出する。あるいは、PCR 法等でウイルス遺伝子を検出する。検体は血液、咽頭ぬぐい液、胸水、体液、その他の組織等である。発症後2

カ月程して症状は軽快しても、精液、前眼房水等からウイルスが分離された例がある。

---国立感染症研究所 感染症情報センター より引用

|

|

|

| マールブルグ・ウイルス |

|

|

| 写真は2004年11月10日当時のコンゴのMbomo村、ここではエボラ熱で15名が死亡 |

|

6-7℃、西よりの強風

「新じねん」TOP

♂