骨髄移植し血管を新生 動脈硬化の女性に初の治療 岡山大病院 /岡山

岡山大病院(岡山市鹿田町2)は13日、動脈硬化を患う広島県在住の50歳代の女性患者に、正常な骨髄を移植し血管を新生する治療を初めて行い、無事終了した。この治療は全国で数施設しか行われておらず、中国地方では山口大病院が実施している。

動脈硬化の治療はこれまで、薬剤を投与して患部の血管を拡張させたり、詰まった血液を溶かしたりする全身治療が主流だった。しかし、患部まで薬が流れにくいことがあり、効果が薄かった。そこで、岡山大医学部心臓血管外科の三井秀也助手(48)らは、健康な骨髄から新しい血管ができるメカニズムを利用。8月に同大の倫理委員会に承認された。女性は、左ひざ下全体に動脈硬化がみられ、指先が壊死しているため、車椅子での生活や眠れないほどの激痛が続いていた。治療は、女性の腰骨から800CCの骨髄を採取。ここから新生血管を作る働きがある細胞を抽出して濃縮後、30CCの濃縮液を女性の左ひざ下30カ所に注入した。三井助手は「患者の負担も少なく、薬剤治療よりも効率的。年内に数人の治療を予定している」と話した。三井助手によると、1週間後に新しい血管ができ始め、1カ月後には指先の傷が小さくなるなどの効果が現れるという。

これは朗報だ。自分の骨髄を使うのだから拒否反応もない。私は7月29日の日誌で骨髄単核球(たんかくきゅう)細胞移植のことを書いているが、内容が酷似していることから今回岡山大学で行われたのも骨髄単核球細胞移植に相違ないだろう。私が日誌に書いて間もなく倫理委員会に承認されたことになる。今後、この単核球による移植手術は全国の病院に波及していくことだろう。ひょっとすると私もその手術を受けるようになるかも知れない。私の友人の一人は病院で介護師をしているのだが、その友人が血管の検査を受けたところ、だいぶ硬くなっていると云われたという。この病院には地元に二つしかないといわれる血圧脈波検査が出来る機器を備えている。血圧脈波検査とは両手、両足首の四ケ所の血圧を同時に測定し、閉塞性動脈硬化症を早期に発見するための簡単な検査だそうだ。おそらく友人もその血圧脈波検査とやらを受けたものと思われる。そのことを云うと「何でそんなことまで知ってるんだ?オレだって知らないのに」と友人に驚かれた。「なにインターネットで検索しただけだ。おまえ自分の勤める病院のことぐらい把握しておけよ」と云ったら苦笑していた。

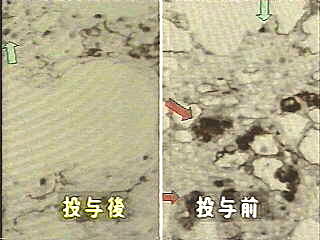

医療関連のことを書いた序でにもうひとつ、昨夜のNHKニュースで抗がん剤「ゲフィチニブ」の副作用とみられる患者39人の死亡が報じられていた。肺ガンの治療では一ヶ月ほどで著しい治療効果をもたらすゲフィチニブだが、ガン細胞のみならず上皮細胞をも死滅させ、肺炎を併発悪化させてしまうらしい。上皮細胞とは炎症を抑える細胞で、ゲフィチニブ投与で死んだ患者の肺の細胞からは上皮細胞が消滅しているのが確認された。右写真の赤い矢印が上皮細胞、左側の写真では消滅しているのがはっきり確認される。このゲフィチニブは今年7月に承認された新薬で、承認前の臨床試験では「重い副作用はない」とされていた。臨床試験が具体的にどのように行われたかは知らないが、副作用で39人もの犠牲者が出たことでの臨床試験の杜撰さは否めないだろう。奇妙なことに、NHKニュースではその責任問題には一切触れず「副作用が起きるメカニズムが明らかになったことで、今後の患者の肺の状態を詳しく調べるなど、被害が大幅に減らすことが出来るのではないかと期待されている」と報じていたことである。期待もなにも、即刻ゲフィチニブの使用を禁止すればこれ以上犠牲者は出なくなることぐらい子供でも分かることだ。問題は臨床試験の段階で何をもって「副作用なし」と断定したのか?にあることは明白ではないか。 医療関連のことを書いた序でにもうひとつ、昨夜のNHKニュースで抗がん剤「ゲフィチニブ」の副作用とみられる患者39人の死亡が報じられていた。肺ガンの治療では一ヶ月ほどで著しい治療効果をもたらすゲフィチニブだが、ガン細胞のみならず上皮細胞をも死滅させ、肺炎を併発悪化させてしまうらしい。上皮細胞とは炎症を抑える細胞で、ゲフィチニブ投与で死んだ患者の肺の細胞からは上皮細胞が消滅しているのが確認された。右写真の赤い矢印が上皮細胞、左側の写真では消滅しているのがはっきり確認される。このゲフィチニブは今年7月に承認された新薬で、承認前の臨床試験では「重い副作用はない」とされていた。臨床試験が具体的にどのように行われたかは知らないが、副作用で39人もの犠牲者が出たことでの臨床試験の杜撰さは否めないだろう。奇妙なことに、NHKニュースではその責任問題には一切触れず「副作用が起きるメカニズムが明らかになったことで、今後の患者の肺の状態を詳しく調べるなど、被害が大幅に減らすことが出来るのではないかと期待されている」と報じていたことである。期待もなにも、即刻ゲフィチニブの使用を禁止すればこれ以上犠牲者は出なくなることぐらい子供でも分かることだ。問題は臨床試験の段階で何をもって「副作用なし」と断定したのか?にあることは明白ではないか。

これには臨床試験の適正の有無を審査するIRB(institutional

review board 治験審査委員会)がどう動いたか?が問題となる。この独立機関は倫理面はもとより、副作用などの全ての内容を審査対象としていることから、臨床試験の過程をも把握しているはずなのだ。IRB制度は1990年導入のGCP(good

clinical practice 医薬品臨床試験の実施基準)の一環として設けられた。1998年からは、かつて全権委任されていた総括医師制度を廃止、製薬会社の責任を重くしている。厚生省が導入したこの基準には、合意文書の義務規定から副作用の可能性までもが含まれている。市販された薬剤については製薬会社にPMS(postmarketing

surveilance 市販後調査)が義務付けられ、6年後の再審査を原則としている。今回のゲフィチニブ薬害の場合、これらの機関が正常に機能していたのかどうか?が問題の焦点となるだろう。臨床試験は数百人という小規模ゆえの副作用見逃しが問題化してもいる。文部省が1997年4月に導入した臨床試験費用徴収の改革は、厳密な査定のもと製薬企業に臨床試験費用を求めるという画期的な改善策と思われている。かつて国立関連の病院での臨床試験は「公務」として扱われ、ために病院側の負担が大きかった。それを補填する意味で製薬会社からの別名目の支払いが通例化し、これらがエスカレートして不明朗な金銭授受が問題化していた。かつての「公務」を引き継ぎながら臨床試験費用徴収の改善が、どこまで効果があるのかあったのか? それでもゲフィチニブ副作用のような薬害が起こるのは何故か? 医療機関は人命を預かるだけに、IRB(治験審査委員会)などの機関が正常に機能することを願ってやまない。

今回、ゲフィチニブ副作用が発覚したのは肺炎で39人もの患者の死亡が続出したことが発端だったが、私の母も入院中に肺炎を起こして死にかけたことがある。そのときの医師の詳しい説明はなく、肺炎で苦しんでいた集中治療室で耐性ブドウ球菌に感染して隔離病棟に移された。院内感染である。そのときも詳しい説明は一切なかった。院内感染ではないか?との問いにも「そんなことはない」と笑っていたが、詰問するとあっさり認めたのには驚いたものだ。病院とは何なんだ?諏訪中央病院の鎌田實医師は名医の条件として10ヶ条をあげている。

1、話をよく聞く

2、分かり易く説明する

3、薬に頼らず、生活上の注意をする

4、必要があれば専門医を紹介する

5、家族の気持ちまで考える

6、地域の医療、福祉に熟知している

7、医療の限界を知っている

8、患者の悲しみ、つらさを理解している

9、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたい、という希望に応じる

10、本当のことをショックなく伝え、希望を与える

私は今だかつてこうした医師には会ったこともない。そんな名医がいるなら、喜んで自分の命を預けたいものだ。

【視聴予定】

■21:54-23:00 テレビ朝日 ニュースステーション

4大メガバンクトップの言い分?▽中国新指導者胡錦濤という人物▽拉致問題の行方は

■23:50-24:00 NHK総合 読む 中国新体制発足

|

南西-西-北5〜8m/sやや強風

医療関連のことを書いた序でにもうひとつ、昨夜のNHKニュースで抗がん剤「ゲフィチニブ」の副作用とみられる患者39人の死亡が報じられていた。肺ガンの治療では一ヶ月ほどで著しい治療効果をもたらすゲフィチニブだが、ガン細胞のみならず上皮細胞をも死滅させ、肺炎を併発悪化させてしまうらしい。上皮細胞とは炎症を抑える細胞で、ゲフィチニブ投与で死んだ患者の肺の細胞からは上皮細胞が消滅しているのが確認された。右写真の赤い矢印が上皮細胞、左側の写真では消滅しているのがはっきり確認される。このゲフィチニブは今年7月に承認された新薬で、承認前の臨床試験では「重い副作用はない」とされていた。臨床試験が具体的にどのように行われたかは知らないが、副作用で39人もの犠牲者が出たことでの臨床試験の杜撰さは否めないだろう。奇妙なことに、NHKニュースではその責任問題には一切触れず「副作用が起きるメカニズムが明らかになったことで、今後の患者の肺の状態を詳しく調べるなど、被害が大幅に減らすことが出来るのではないかと期待されている」と報じていたことである。期待もなにも、即刻ゲフィチニブの使用を禁止すればこれ以上犠牲者は出なくなることぐらい子供でも分かることだ。問題は臨床試験の段階で何をもって「副作用なし」と断定したのか?にあることは明白ではないか。

←

「じねん」TOP

→