古(いにしえ)の武術に学ぶ-1、古武術とは何か

(毎週水曜日「人間講座」NHK教育テレビ放映より抜粋)

此伝は流るる水の如く、少しの時も止むことなき剣術ぞ。たとえば光陰の移りゆくが如く、草の萌え出るが如く、須臾も止まることなし。敵ひしと打つに合わんとする手、溜まる気なり。また溜まるまじきと思うも、其に心溜まるなり。ただほろほろと玉の形也と言えり。

「願立剣術物語」より-江戸時代初期の剣豪・松林左馬助の技の原理を記したと思われる武術の伝書

|

|

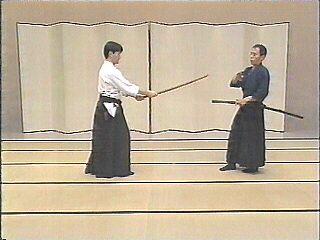

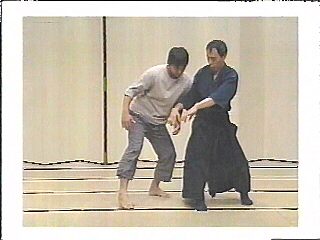

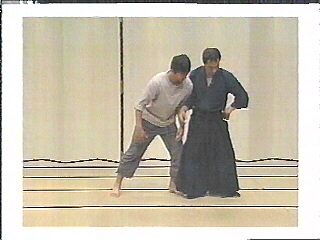

| 逆手抜飛刀打その1 |

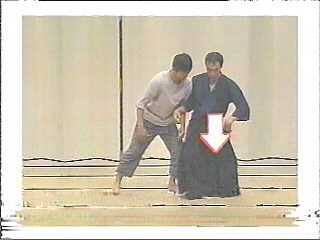

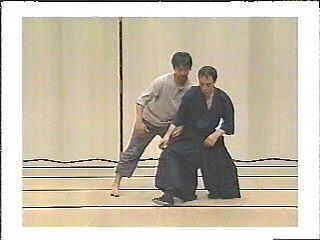

逆手抜飛刀打その2 |

武術家の甲野善紀氏は、その松林左馬助の技の原理を居合抜きに応用して「逆手抜飛刀打」をあみ出している。(上の写真参考)近距離からの襲撃にどう防ぎ、かつ立ち向かうか?命がかかっているだけに、それは瞬時に、かつ防御と攻撃を同時に行わなければならない。矛先をかわした時点ですでに氏の刀は相手に投げられている。

こうした甲野氏の武術は、古武術からヒントを得たものが大半で、その科学的な原理研究から現代スポーツにも応用されている。昔の日本人は両手を脚の動きに合わせて歩いていたか、もしくは両手をまったく動かさずに歩いていたようだ。現代人は両手を脚の動きと交互に振って歩くために「体がねじれる」が、日本古来の「ナンバ歩き」のような歩き方は体がねじれることなく、次の動作への移行が瞬時に行える。甲野氏の武術はこの原理が基本となる。

|

|

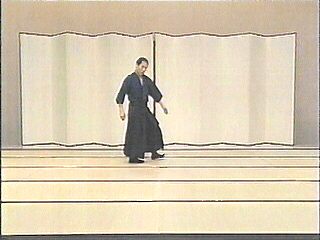

| ナンバ歩き・その1 |

ナンバ歩き・その2 |

このような歩き方は一見不自然のようだが、昔の農民が鍬で畑を耕す動作から派生したものと思われる。足と手が同方向に向かわずして鍬を振り下ろすことは困難なのだ。また欧米流の歩き方は体がねじれるだけではなく、次の動作に移る際のエネルギー確保「ため」が発生する。スポーツではこの「ため」に時間が取られ、相手に隙を与えてしまう。これを解消するにはナンバ歩きの原理が役に立つ。

|

|

| サッカーへの応用その1 |

サッカーへの応用その2 |

|

|

| サッカーへの応用その3 |

サッカーへの応用その4 |

サッカーの場合、相手に押されたらそれを力ではね返そうとする。その時に体をよじり、足を踏ん張り「ため」が発生する。これでは力と力の応酬で、尚且つ体のねじりが複雑に入り組んで、自分の動作が阻害されるだけでなく、自分の動作さえ把握できなくなる。それには兵法のように攻められたら退く、一時退散して次の体勢を整えるのが効果的だ。相手の力を力で押さえるのではなく、腰の重心を下に移して、相手の力を削ぐ。相手の力はそれだけで向かうべきエネルギーの目標を失ってバランスを崩してしまう。あとはナンバ歩きの応用でスッと体を斜め前に移動するだけで良い。(上の写真参考)

こうした甲野氏の試みはスポーツ界のあらゆる分野で応用されつつある。特に桐朋中高のバレーボール部では金田伸夫部長が熱心で、他の追随を許さない強さを誇っている。日本古来の武術は、日々の生活においても応用が効くだろう。重いものを持ち上げるときには、重心を落として立膝で持ち上げればぎっくり腰にもならないで済む。また今のような物騒な世の中では護身術としても使える。すべからず人生は、押してもダメなら引いてみな〜♪である。

|

←

「新じねん」TOP

→